当サイトの他のページで、遺産分割とはどのようなもので、相続財産のうち、どの財産が分割の対象となるのかならないのか、ということをお伝えしてきました。

このページでは、さらに、遺産分割の方法、分け方についてお伝えしていきたいと思います。

遺産分割の方法

相続財産の共同相続人の一人が、勝手に遺産を分割するということはできません。

そこには、一定のルールがあります。

遺言書がある場合

故人が残した遺言書があり、そこに分割方法が指定してあれば、遺言者の最終意思を尊重する必要がありますので、その分割方法に則って分割を進めていきます。

しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書で指定された分割方法と異なる分割をしても構いません。

ただし、法定相続人以外の人物に財産を遺贈させる旨の遺言や遺言執行者の指定がある場合には、その人物の同意が必要になります。

遺産分割協議

遺言書が無い場合、まず第一に、共同相続人同士の話し合いによって、遺産の分割方法を決定します。

法定相続分を基に、全員が合意すれば、基本的にどのような分け方でも構いませんが、遺産分割協議は、相続人の全員参加、全員の合意がルールです。

例えば、相続人の1人が欠けた状態で合意に至っても、その遺産分割協議は無効となります。

調停・審判

相続人のうち、どうしても協議内容に合意しない者がいて、遺産分割協議がまとまらないという場合には、家庭裁判所に調停を申立てて、調整するという方法もあります。

調停は、家庭裁判所の裁判官、および調停委員が間に入り、当事者間の合意を目指し、話し合いを行います。

この調停でも合意が得られなかった場合には、自動的に審判へと進み、裁判官が一切の事情を考慮し、分割方法を決定します。

具体的な分割方法

遺産分割の対象となる財産には、現金や預貯金ばかりではなく、土地や家屋、車などの動産等、様々な財産があることでしょう。

では、その財産を各相続人にどのように分配すればよいのでしょうか。

代表的な分割方法としては、下記4つの方法があります。

現物分割

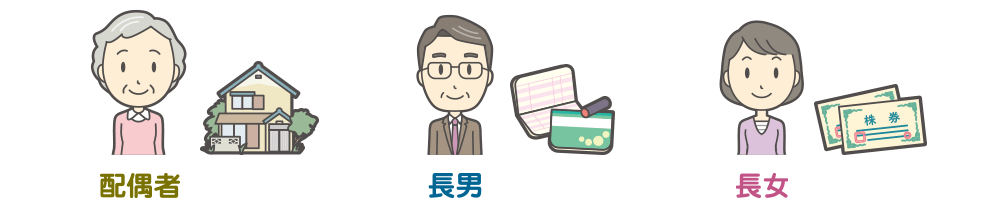

文字通り、現物を各相続人に分配する方法です。

例えば、家は配偶者、預金は子A、株は子Bといった流れです。

また、土地であれば、文筆して分割する場合がこれに該当します。

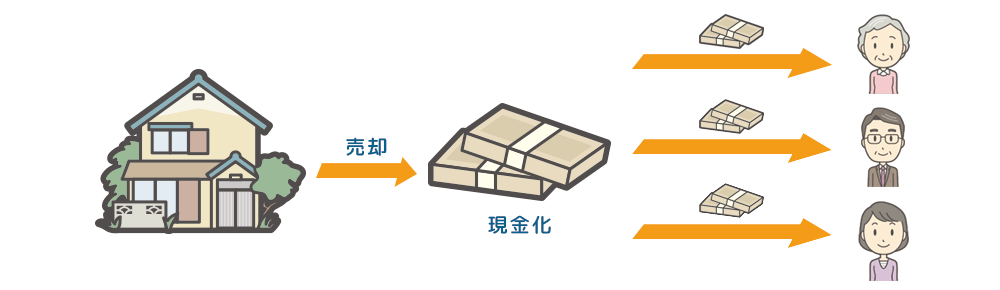

換価分割

遺産のうち、金銭以外の不動産や動産などを売却、現金化した上で、各相続人に金銭で分配する方法です。

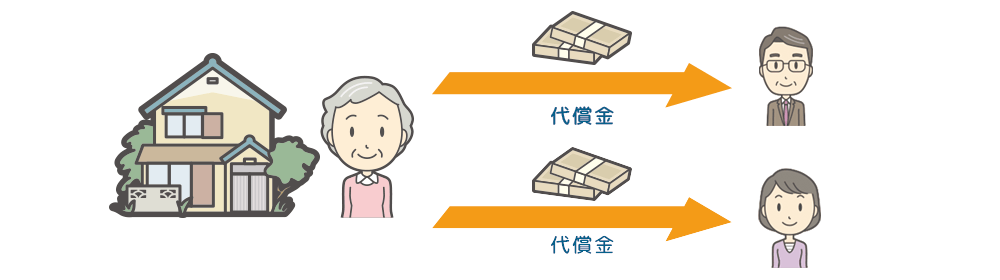

代償分割

相続人のうち、特定の者が現物を取得し、他の相続人に対し、相続分に応じた金銭で代償する方法です。

共有分割

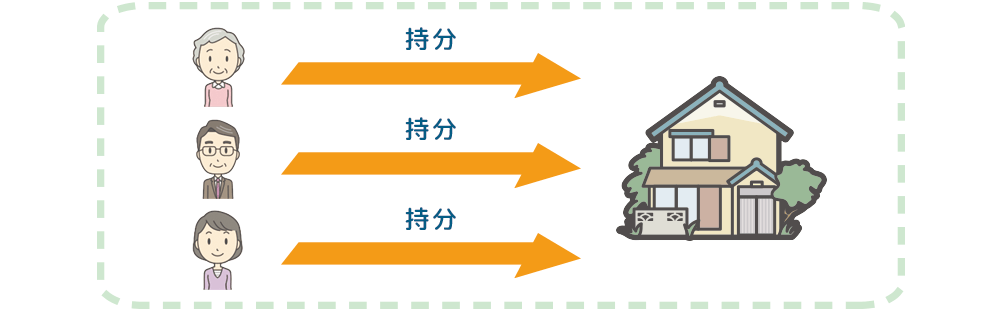

共同相続人が1つの財産について、それぞれの持分に応じて共同所有する方法です。

代償分割のリスク

遺産分割協議で現物を取得したにもかかわらず、その取得者が代償金を支払わないというリスクが伴い、後々、相続人間の紛争に発展する可能性も出てきます。

よって、対策としては、協議中に取得者に支払能力があるのかどうかの見極めを行うとともに、遺産分割協議書に代償金の支払期日を明記するなど、確実に履行されるようにしておくことが重要です。

共有分割のリスク

一度共有となった財産に、後から変更を加える時(例えば不動産の売却をする時)は、他の共有者全員の同意を得る必要があります。(民251条)

よって、売却したくてもなかなか他の相続人の同意が得られず売却できないといった可能性も出てきます。

さらに、他の共有者に相続が発生すると、同意を得なければならない共有者が増えていくことになってしまい、ますます売却しずらくなっていくという事態にもなりかねません。

よって、他の分割方法をどうしても選択することができないといった状況以外は、共有分割は避けた方が無難と言えます。

以上、遺産の分割方法についてお伝えいたしました。

遺産分割協議で必要な資料収集、および協議書の作成のご相談は当事務所にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。086-201-7036受付時間 10:00-18:00 [ 日曜定休]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください